Casas como altares: un limón en Mondoñedo (Álvaro Cunqueiro)

Espacios habitados, creados, narrados. Sagrados. De Galicia a Boston, pasando por Madrid. Comienzo esta serie de artículos con la casa de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo.

En el centro del patio de la que fuera la casa de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo, en la horta, hay un limonero. Israel de la Taberna Galiana —la casa de comidas que comparte espacio con algunos habitáculos que recuerdan al escritor— tira de uno de ellos con fuerza.

— ¡Huele! —me dice mientras escucho el crujir del gajo que aún lo sostiene a las ramas.

Y huelo a la vez que pienso cómo lo olería Cunqueiro. Lo imagino con paso lento, mirando por la ventana que hay hacia la catedral. Lo imagino niño en cuerpo anciano. Lo escucho intelectual del siglo pasado. Lo recreo divertido en el follaje de ideas, construyendo su propio mito.

Llegué tarde al autobús porque me hubiera quedado algunas horas más en aquel espacio. En silencio, por si escuchara algo. Alguna palabra quizás. Alguna que diera pie a una conversación discreta.

Si hubiera sido así hubiera olvidado entonces del todo a la gente que espera, que se mueve, que cena. Le hubiera contado entonces que hace unos años me dieron un premio con su nombre por hablar de la ausencia de comida como gastronomía. Y entonces hubiera visto sus ojos detenidos tras los cristales gruesos y los labios en suspensión, como en el comienzo de un gesto con el que no puedo identificar lo que sucederá después. Así que continúo rápido, por si acaso, y le cuento que allí mismo acaban de premiar honrando a Merlín —su personaje más conocido— a una cocinera llamada Lucía Freitas, que cocina como si escribiera historias que hablan de la tierra, de las amas, de su luz, pero también de su oscuridad, que cruje y se rompe como el sésamo. Que sufre vergüenza ajena cuando ve estrellas y cocinas sin mujeres.

Ahora ha cambiado el gesto y como está muerto sigo hablando. Estoy con un grupo de mujeres que sabe mucho de cómo hacer un turismo para visitar despacio, para encontrar lo que ni siquiera se sabe que se busca. María Solivellas se encontró con una vocación que ignoraba, la de cocinar paisajes y recuperar tradiciones en Ca Na Toneta. Le gustaría contar todo lo que ha vivido desde entonces, cuando ningún medio prestaba atención a la cocina ecológica hecha por mujeres y a lo mejor lo narra en forma de ciencia ficción porque le gusta decir aquello de que viene del futuro, de las ventajas y estragos de ese flujo de turistas, que, por cierto, compone el 90% de su clientela. Claudia Polo va de casa de amigas en casa de amigas, buscando Entorno. Yo me muevo por saber, por curiosidad. Y parece que Rosa Molinero, también. Escucha conversaciones y comprende el sonido de los cubiertos. Busca la historia, sin prisa.

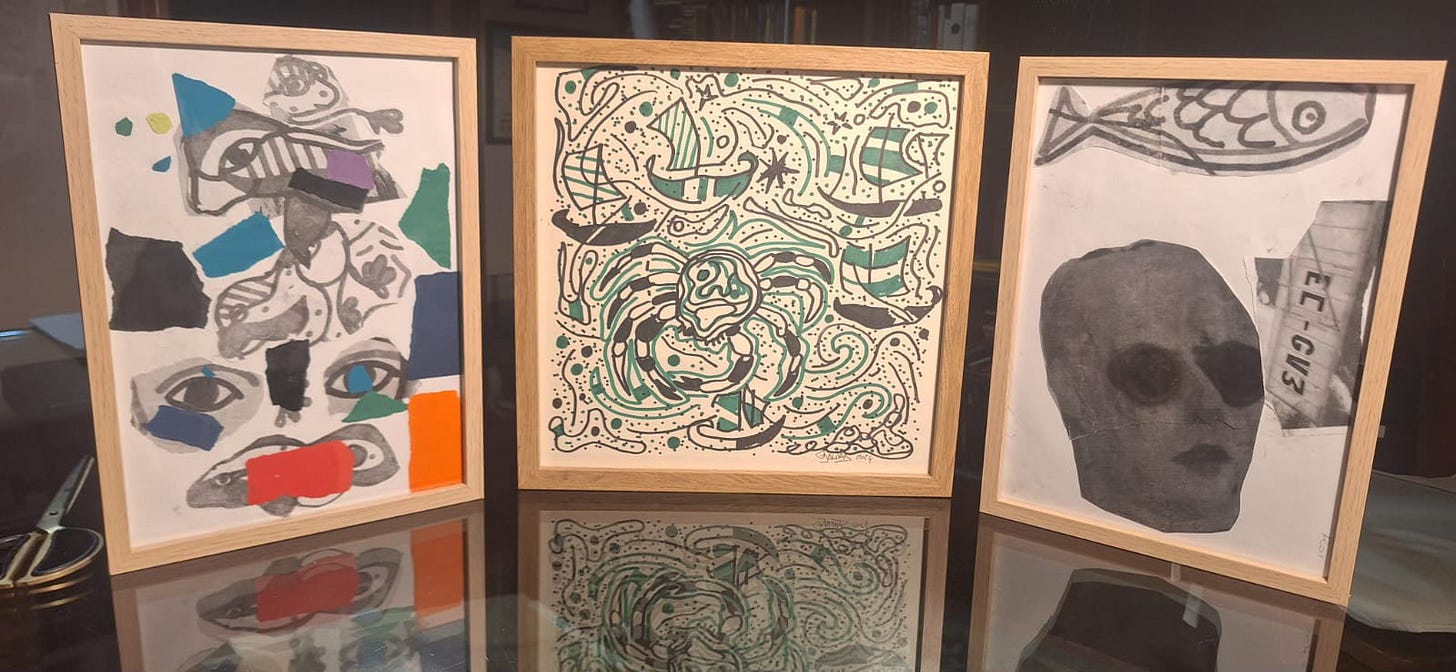

Ahora parece que va a bostezar y por detener el tedio le sigo contando que el artista gallego-sevillano-madrileño Jacobo Gavira ha dibujado uno de sus discursos, aquel que se televisó en el que hablaba de que a la comida siempre hay que añadirle un poco de literatura y de fantasía:

…si sabemos que nécora se llama portunus púber, de Portunus, dios protector de los puertos romanos, y puber porque tiene unos pelillos en el casco que recuerdan a la barba de un muchacho, es evidente que la nécora gustará más. Y si la centolla de nuestros mares bien cocida vestida de plata y carmesí como la infanta Margarita que pintó Velázquez y que se puede ver en el Prado, cuyo nombre latino es maya que es la más brillante de las estrellas de la constelación pléyades y que era la que guiaba a los navíos griegos cuando había que salir por la mañana y cuando amarrar, que duda cabe que la centolla nos gusta mucho más.

Pero no comimos nécoras, sino centolla en canelón hecha por Javier Montero en Ribadeo después de una taza de caldo que nos revivió tanto como un café antes de entrar a ver el museo de la faba en Lourenzá, donde nos dijeron que ya la mitad de la cosecha se vende en fresco, una vez congeladas. Y es que hemos visto cosas difíciles de creer. Hemos visto un bar con más referencias de vinos internacionales por copa que los mejores de Madrid, en el que nos dieron el mejor café. Se llama El Oviedo y está en Ribadeo. Llovía. En él comimos “torreznos gallegos” que son trozos fritos de cabeza de pulpo, una parte que se suele desechar, pero que Mar Orosa, la cocinera, los hace tan ricos como la raya, un pescado de la cocina doméstica que ya quisiera yo en el menú de mi casa. Hemos comido humilde caldo gallego servido en carísima porcelana de Sargadelos y fotografiado esculturas que hablan de la tierra. Hemos celebrado la infusión caliente que nos espera en la habitación del Hotel Rias Altas y la manzana de la tierra de su desayuno. También hemos visto mujeres que escuchan a otras, aunque sean políticas, y hombres que desoyen la sabiduría de la cocinera aunque la premien.

Ahora pone cara de limón y para que me vuelva a escuchar le regalo el oído diciéndole que estoy leyendo de nuevo Merlín y familia. Que me divierten esas historias de un territorio del no tiempo en el que perviven clases, géneros y comida: el mago-amo, su esposa, el criado, los perros y las mujeres de la cocina. El no lugar se vuelve a caer porque la “enharinada con torreznos” que tanto alegra la panza de “mestre Flute” —uno de los personajes del libro— es la «enfariñada» que se come en A Mariña. Esta comarca de la que salgo acompañada de la Grialia (talismán contra los que desprecian la poesía y el arte) y con la determinación de aprender a leer el tarot para volver y entender. La Temperance. A Ruda. Cartas bocarriba en una vitrina de su casa ahora taberna.

Delirios de gallego

Hay un documental en rtve sobre Álvaro Cunqueiro que recomiendo ver. Está dirigido por Antón Reixa y en él se cuenta una historia que revela cómo este escritor además de fabulador de libros durante la dictadura de Franco en España también lo fue de milagros políticos. Cobró 8.000 pesetas al Gobierno francés con la promesa de cambiar su imagen en la prensa española, algo que, por supuesto, nunca cumplió (y suponemos, tampoco intentó más allá de alabar ostras y vinos).

Recomiendo además releer su libro La cocina cristiana de Occidente, publicado en 1969 —aún durante el régimen franquista—, pero no como un compendio de escritos eruditos, porque en ellos no es la sabiduría gastronómica lo que importa, sino su arte para convertir la gastronomía en la excusa perfecta para hablar de libertad por encima de la censura y de su ansia de un país donde aflore el conocimiento.

Según cuenta Cunqueiro en este libro, el último reducto de la libertad y la imaginación será «un puñado de gourmets dilucidando (…) el vino que les va a unas ostras de Arcade, y si el cantarelo cocido al vapor del champán tolera o no el ajo y el perejil». Y esto no es una disyuntiva superficial sino una metáfora porque por mucho que se coarte la libertad, siempre se puede pensar en lo que se quiere o se podría comer (me viene a la cabeza, por ejemplo, esas charlas de comida en los campos de concentración nazi de los que salió un recetario recordado por las supervivientes). Imaginar comer también es comer. Y el que imagina comer, imagina también el grano de trigo del que sale la harina, el campo en el que se cultiva, la persona que lo trabaja y malvende, la multinacional que lo distribuye, el estado que la favorece.

Por cierto, aquí está el artículo en el que Gabriel García Márquez denominó las descripciones gastronómica de Cunqueiro como «delirios de gallego». Fue publicado en El País el 11 de mayo de 1983 y es una delicia.

Adivino tras los labios de la figura impresa en el marcapáginas de la Casa Museo Álvaro Cunqueiro (CMAC) una risotada fuerte. Yo también río. Ni muertos ni vivos sabemos nada del futuro, solo fabulamos el presente con cosas del pasado.

Mondoñedo, comarca A Mariña, 2 de diciembre de 2024 (a 20 días de que se celebre el 113 aniversario del nacimiento del escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro).

En el centro, cuadro de Jacobo Gavira inspirado en el discurso de Cunqueiro. Foto: O.G.F.

Qué texto tan magnífico y emocionante.

Magnífico Yanet, un escrito lleno de emociones, me empuntó el libro